■2025 ゴールデンウィーク休業日のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

当社では、誠に勝手ながら下記の日程で2025年のGWの休業日とさせて頂きます。

- 土曜・日曜・祝日は休業

- 5月1日(木)休業

- 5月2日(金)休業

休業期間中にいただいたお問合せについては、5月7日(水)以降に順次回答させていただきます。

皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

Webの更新ってタイミングがバラバラだと集客に響く?

2025.03.04

こんにちは、アクセスアップの富井です。

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

普段、知人達との飲み会の予定を立てる際、急に予定が変わると困ることがあります。例えば、"なかなか予約の取れない店"が行けるようになったので行こう!と決めていたのに、突然そのうちの誰かが「急な仕事が入ったから行けない!」となると中止になりショックを受けます。

こうした予測不可能な変更が何回も続くと、その友人を次から誘い辛くなってしまいます。

Webの更新も同じで、投稿のタイミングがバラバラだったりすると、ユーザーやGoogleに対して信頼感を与えることが難しくなります。決まった日や時間に更新することで、ユーザーに「このサイトは信頼できる!」と感じてもらうことができ、アクセス数も増えますし、検索エンジンにも高評価をもらいやすくなります。

そこで今日のブログは、安定した更新が集客に影響を与えるということについて、お話したいと思います。

【著者プロフィール】

株式会社アクセスアップ/富井清和

1998年東京都千代田区でITベンチャーを起業。 金融機関・放送局・大手電機メーカーを含む約1,500社にも及ぶWebシステム開発に携わる。船井総研との共同セミナー講師、東京税理士会や杉並区中小企業診断士会への技術研修。杉並区商工会議所や武蔵野青年会議所等でセミナー講師を務める。

- 5

"更新頻度"と"投稿時間"は、Webの集客に大きな影響を与える要素です。

まず、"更新頻度"が高いことは、検索エンジンにとても好まれるポイント。毎週何曜日と何曜日と言った具合いに定期的な更新があると、検索エンジンから「アクティブなサイト」として評価されやすくなり、検索順位が向上する可能性があります。また、定期的な更新は、リピーターを増やす効果もあります。

一方、"投稿時間"も重要な要素です。例えば、貴社のターゲット層が週末の朝にインターネットをよく使う場合、その時間帯に新しい投稿を公開すれば、より多くの人に見てもらいやすくなります。逆に、夜遅くに投稿しても、多くのユーザーが寝ている時間帯ではアクセスが少なく、せっかくのコンテンツが埋もれてしまいます。

そのため、更新頻度と投稿時間は、単に「内容」を良くするだけではなく、「タイミング」や「更新のペース」を適切に設定することで、より効果的に集客を高めることができます。

また"更新頻度"と"投稿時間"がバラバラだと、実はさまざまなデメリットが生じます。

まず一つ目は、ユーザーの信頼を失いやすいことです。例えば、ある会社のホームページが月に数回しか更新されず、更新された内容も不規則だとたとします。するとユーザーは「この会社は忙しくて更新できていないのか!」と感じてしまいます。逆に、定期的に更新されているサイトは、信頼感を与え、ユーザーに安心感を提供します。

二つ目は、検索エンジンでの評価が不安定になることです。検索エンジンは、定期的に新しいコンテンツが追加されるサイトを「活発」と見なしますが、更新がバラバラだと評価が安定しません。例えば、特定のキーワードで検索順位を上げたいと考えていても、定期的な更新がないと、検索エンジンにその努力が伝わりにくく、競合他社に遅れを取る可能性があります。

三つ目は、リピーターの獲得が難しくなることです。例えば、中古車販売店のホームページで毎月新しい入庫情報が更新されていると、リピーターは再度訪れる理由ができます。しかし、更新が不規則だと、次に何を期待して訪れれば良いのかがわかりづらく、ユーザーがサイトを再訪しなくなる可能性があります。

このように、更新頻度や投稿時間がバラバラだと、ユーザーの信頼を得るのが難しくなり、検索順位やリピーター獲得にも悪影響を及ぼします。

最適な"更新頻度"と"投稿時間"を見つけるためには、まず自社のターゲット層を理解することが重要です。

例えば、地元の車検屋さんがWebで情報発信する場合、ターゲットとなるのは地元の住民や近隣で働く人たちです。この場合、ランチタイムや仕事帰りの時間帯(例えば、12時~13時や18時~19時)に投稿することで、最も多くの関心を引きやすくなります。

次に、自社のコンテンツの特性に合った更新頻度を設定することも大切です。例えば、商品の入荷状況に変化があるたびに更新する業種(アパレルショップなど)は、週に2~3回の頻度で更新すると効果的です。一方で、情報量が多くない場合や更新に手間がかかる場合は、月に1回や2回でも問題ありません。重要なのは「続けること」で、最初から頻繁に更新しすぎて負担になるよりも、少しずつでも定期的にコンテンツを提供することが大切です。

さらに、アクセス解析ツールを活用することも非常に効果的です。GoogleアナリティクスやSNSのインサイト機能を使って、どの時間帯や曜日に最も多くのユーザーが訪れているかを確認できます。例えば、ある週末に更新した内容が特に反響が良かった場合、その時間帯を参考に次回の投稿時間を決めると、さらに効果的に集客できます。

このように、最適な投稿時間と頻度は、ターゲット層の生活パターンや自社のコンテンツに合った方法で、データを元に柔軟に見つけていくことが成功への鍵となります。

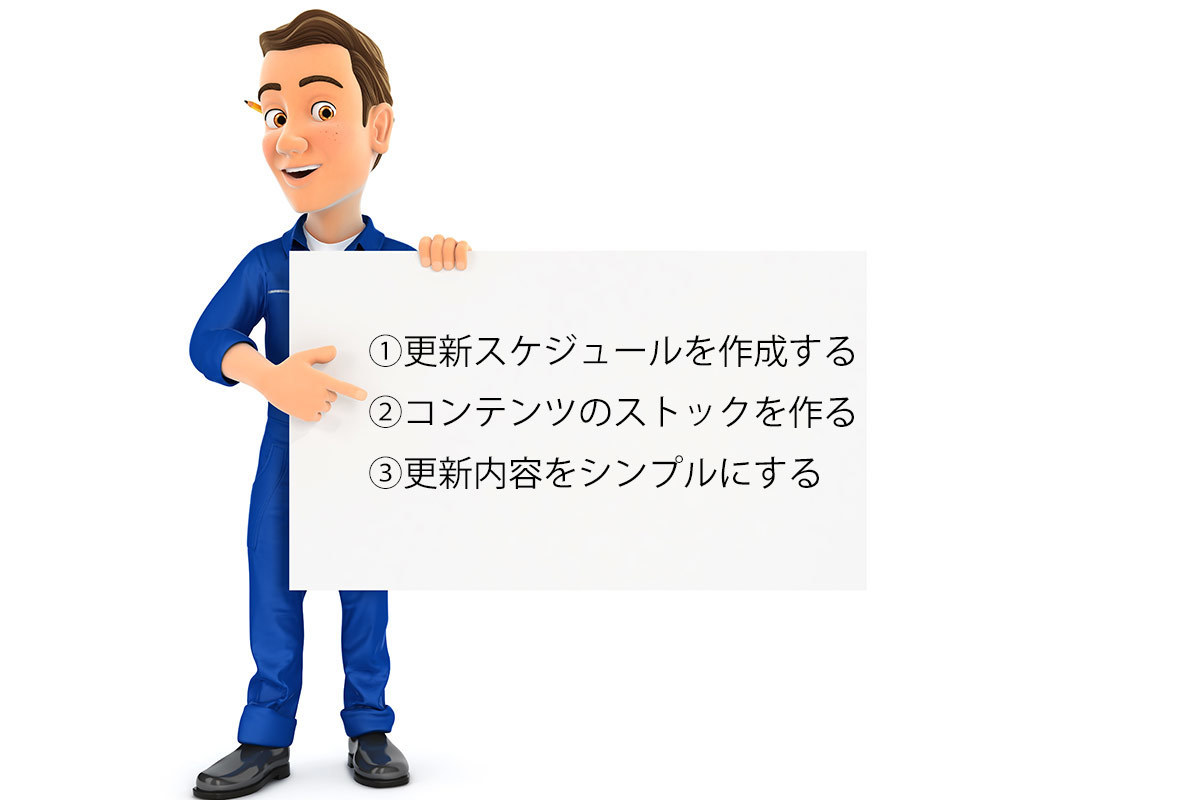

安定した更新を続けるためには、計画的で無理なく実行できる方法を取り入れることが重要です。

まずは更新スケジュールを作成することから始めましょう。例えば、毎月最初の週にその月の投稿内容を決めて、どの時間帯に更新するかをスケジュールとして可視化します。この計画を守ることで、更新のバラツキを防ぎ、継続的な発信が可能になります。

次に、コンテンツのストックを作ることも有効です。忙しい時期や突発的な問題で更新ができないことを避けるために、あらかじめテーマや投稿内容をいくつか準備しておくと安心です。例えば、簡単にアップデートできる情報や定期的なイベントの告知内容などを事前に作り置き、必要なときに投稿できるようにしておくと、急な更新の遅れを防げます。

また、更新が負担に感じている場合は、更新内容をシンプルにすることも一つの手です。例えば、毎回長文の記事を書くのではなく、写真や短いコメントを投稿するだけでも良いです。これにより、毎回の更新が負担になりにくくなり、結果として更新を続けやすくなります。

安定した更新を続けるためには、計画的で柔軟な方法を取り入れ、無理なく続けることが大切です。自社の状況に合わせて、実行しやすい方法を見つけていきましょう。

如何でしたか?

今日は「更新ってタイミングがバラバラだと集客に響く?」と題してお送りしてきました。

Webの"更新頻度"や"投稿時間"がバラバラだと、集客や反響に影響を与える可能性があります。やはり計画的に更新スケジュールを立て、安定してコンテンツを発信することが、集客を改善する鍵となります。

自社の状況に合わせた更新方法を見つけ、無理なく継続できる仕組みを作ることが大切です。

サイト構成からコンテンツまで作成いたします

当社では、ホームページの構成から各ページの文章作成までオールインワンになった制作サービスを提供しております。

これまで培った経験を活かし、キーワード検索から集客できるサイト構成や、反響につながるページ構成をご提案。インタビューを元にコンテンツを作成しています。

何をどうすれば良いかわからない場合でも安心してお任せください。

Googleキーワード検索で上位表示の実績多数!

集客や問い合わせの率を上げるために、SEO対策はもちろん、ターゲット選定やコンセプト決めなどもお手伝いしています。もちろん、文章作成に写真撮影などコンテンツ準備も対応。更新時にも自分でできるCMSを使いスマホ対応のホームページで制作するなど、トータルでサポートしています。

どんなホームページを作れば良いかの提案は無料!

ホームページ制作前から、運用後も身近な相談相手として親切丁寧にサポート。ただ作って終わりではないスペシャルなサービスをご提供いたします。

※東京都内など所沢市・入間市・狭山市・川越市以外の地域も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

最新2024.01.11

サイトマップ

- 何から手をつければ

- 更新すると反響が増える?

- 反響がない!どうしたら...

- コンテンツが作れない!

- 更新できないとどうなる?

- SSLは何故必要なの?

- 更新すれば集客できるの?

- チャットGPTはSEO対策にも有効?

- オーガニック検索から集客